Knatternde Landschaften, summende Motoren. Ein fragmentarisches, komponier- und begehbares Archiv der Autogeschichten in Chemnitz

Die Idee, der Arbeitsprozess und das FUNKEN Kolleg „Pinpoint X Emebeat X Frederike Moorman“

(c) Videographie und Schnitt von Florian Schurz.

Beteiligte

Pinpoint

Ian Jagiella von Pinpoint GmbH beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Maschine, insbesondere im Kontext sensorischer Wahrnehmung und kognitiver Prozesse. Aufbauend auf dem Studium der „Sensorik und kognitiven Psychologie“ an der TU Chemnitz arbeitet er bei Pinpoint an der intuitiven Gestaltung von Schnittstellen zwischen Technologie und Nutzer:innen.

X

Embeat

Matthias Millhoff aka. emebeat arbeitet an der Schnittstelle von immersiver Klangkunst, performativen Formaten und interaktiven Raumkonzepten. Er gestaltet hybride Klangräume für Game-Theater, entwickelt installative Soundkunst und erforscht mit modularen Synthesizern improvisatorisch das Zusammenspiel von Struktur und Intuition.

X

Frederike Moormann ist Klang- und Radio-Künstlerin sowie künstlerische Forscherin. Ihre Praxis verbindet Archivforschung, Klang, öffentlichen Raum und kollaborative performative Elemente, um zu untersuchen, wie historische Brüche bis heute Machtverhältnisse und soziale Verbindungen prägen.

Lefteris Krysalis ist Klang- und Radiokünstler sowie Forscher mit einem Abschluss in Kunstgeschichte und einem MFA in Media Arts. Als PhD-Kandidat an der Bauhaus-Universität Weimar untersucht er Klanglandschaften und die Politik des Zuhörens.

Diana Karle ist Sound- und Performancekünstlerin. Sie entwickelt klangliche Begegnungen, in denen gesammelte Töne, Geschichten und räumliche Rhythmen aufeinandertreffen. Technologie dient ihr als Mittel, um Grenzen zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren zu verschieben.

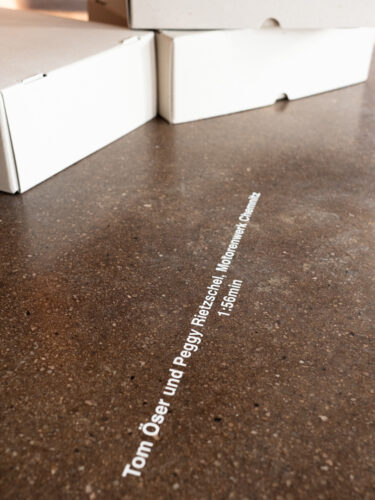

Das Ergebnis künstlerisch technologischer Kollaboration – Knatternde Landschaften, summende Motoren. Ein fragmentarisches, komponier- und begehbares Archiv der Autogeschichten in Chemnitz

Motoren surren. Maschinen klappern. Stimmen flüstern, singen, summen und erzählen von ihren Autogeschichten. Der immersive Innenraum-Audiowalk erkundet klangliche Spuren der Autoindustrie in Chemnitz. Zwischen Intimität und industriellem Erbe, zwischen Erinnerung und Gegenwart.

Chemnitz‘ industrielle Vergangenheit ist geprägt von historischen Brüchen – Nationalsozialismus, DDR, Wende – und zugleich von Kontinuitäten in Arbeit und Identität. Das Auto ist ein intimer Ort persönlicher Zuneigung und zugleich eingebunden in großindustrielle Prozesse.

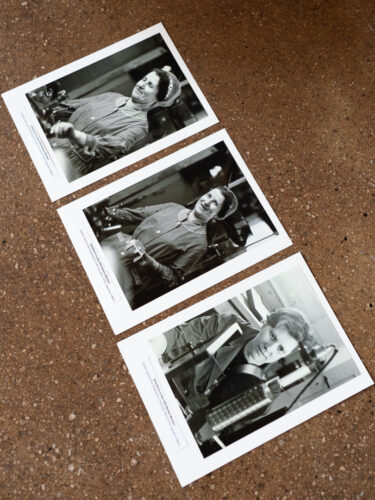

Ausgehend vom lokalen Umfeld – insbesondere einem nahegelegenen Motorenwerk – verknüpft der Audiowalk persönliche Erinnerungen und Arbeitsbiografien mit binauraler Klangerfahrung und räumlicher Navigation der Besuchenden durch den Raum.

Fotografien: (c) Michele Scognamillo

Hintergründe

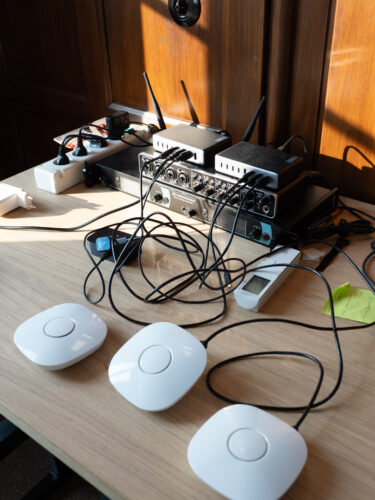

Das Bedürfnis, die eigene Technologie im künstlerischen Kontext zu erproben, bestand bei der Pinpoint GmbH schon vor dem FUNKEN Kolleg. Erste Impulse dazu lieferte der Austausch mit Matthias Millhoff, dessen Arbeit zur auditiven Wahrnehmung im Raum durch Bewegung die Idee einer interaktiven Installation inspirierte – einer Raumklangumgebung, deren Dynamik unmittelbar durch körperliche Bewegung beeinflusst wird. Seine Expertise im Umgang mit Tracking-Technologien, Sensordaten und raumbezogenen Klang schuf die Verbindung zwischen der Technologie von Pinpoint und den experimentellen Klangkünstler*innen um Frederike Moormann.

Die Gruppe bringt Inhalte in die Kollaboration ein und schlägt zugleich eine Brücke zur Chemnitzer Industriegeschichte: Im Zentrum ihres Beitrags steht das Automobil. Sie forschen in lokalen Archiven, um historische Narrative aufzugreifen – und zugleich mögliche Aussagen über die Zukunft zu entwickeln.

Was verändert sich, wenn Archivmaterial zur Geschichte der Automobilindustrie nicht nur betrachtet, sondern durch Bewegung im Raum körperlich erfahren wird?

Wie lassen sich solche abstrakten Fragen technisch umsetzen?

Welche Aktionen kann allein die Veränderung der eigenen Position im Raum auslösen – und in welchen praktischen Kontexten wird eine solche Beziehung zwischen Wahrnehmung und Handlung relevant?